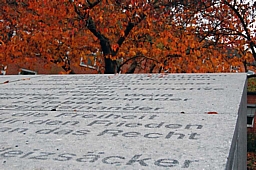

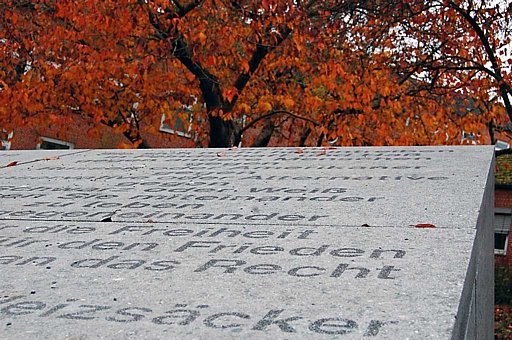

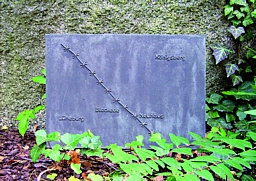

Das von Norbert Schittek geschaffene Mahnmal für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurde 1990 eingeweiht. Die 13 Quader mit den Jahreszahlen 1933-1945 ähneln Lagerblocks oder Sarkophagen, der Winkel mit dem Zitat von Richard von Weizsäcker den Abzeichen, die KZ-Gefangene an der Kleidung trugen. Das Mahnmal nimmt Bezug auf den Ort des Bergen-Belsen Prozesses, der 1945/46 schräg gegenüber in der Lüneburger MTV-Turnhalle stattgefunden hat. Sie wurde 1976 abgerissen.

mehr...St. Nicolai-Kirche, Memorialstein für Hinrik Viscule; Gedenktafel für Günther Smend

„Oberstleutnant Günther Smend und der 20. Juli 1944“

von Friederike Dannehr (Wilhelm-Raabe-Schule)

Oberstleutnant Günter Smend

Günther Smend1 wurde am 29. November 1912 in Trier geboren. Er wuchs zuerst dort, später dann in Berlin und in Mühlheim an der Ruhr auf. Nach dem Abitur im Jahr 1932 begann er als Offiziersanwärter in der Reichswehr im Infanterie-Regiment 18 in Detmold und machte von da an in der Wehrmacht schnell Karriere.

Im Frühjahr 1939 heiratete Günther Smend Renate von Cossel, das Paar bekam bis 1944 drei Kinder.

Nach Beginn des 2. Weltkriegs 1939 wurde er in Frankreich sowie in der UdSSR eingesetzt und im April 1943 in den Generalstab versetzt. Dort wurde er 3 Monate später zum Adjutanten des Generalstabchefs, Generaloberst Kurt Zeitzler, ernannt. Als Mitglied des Generalstabs nahm Smend an Besprechungen im Führerhauptquartier teil und hatte so einen guten Einblick in den Kriegsverlauf. Er traf auf andere Mitglieder des Generalstabs, die ebenfalls Einblick in Hitlers Strategien hatten und ahnten, dass diese Strategien Deutschland im Krieg nicht zu Erfolgen verhelfen könnten. Sie bildeten den engeren Kreis des militärischen Widerstandes gegen Adolf Hitler.2 Nach Unterlagen der „Stiftung des 20. Juli“3 wurde, natürlich unter dem Aspekt allergrößter Vorsicht, im Generalstab das Thema „Ende des Krieges, Änderung der von Hitler angeordneten Kriegsstrategie, Ende des Führers“ von Günther Smend und seinen Kollegen angedeutet und wohl auch diskutiert.

Als die so genannte „Operation Walküre“ in der genaueren Planung war, war es die Aufgabe von Günther Smend, den Generalstabschef Zeitzler für eine Beteiligung am Widerstand zu gewinnen, damit das Attentat erfolgreich verlaufen könne. Kurt Zeitzler erwies sich allerdings als führertreu und ließ sich nicht von ihm überzeugen.4

Kurz vor dem Termin der von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg geplanten und auch durchgeführten „Operation Walküre“, hatte Generaloberst Zeitzler einen Streit mit Hitler5, bei dem ihm dieser so sehr anbrüllte, dass Zeitzler zusammenbrach. Günther Smend wurde daraufhin in die Provinz geschickt, um ein Pensionszimmer für seinen Chef zu finden, wo der sich erholen könnte.6 Während Smend unterwegs war, verübte Stauffenberg das Hitler-Attentat, welches allerdings missglückte. Obwohl Günther Smend sich am 20. Juli gar nicht in Berlin aufgehalten hat, wurde er am Abend des darauf folgenden Tages, als er sich auf dem Weg nach Lüneburg befand, am Lehrter Bahnhof in Berlin aufgehalten und verhaftet. Er war Gefangener im Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin. Nach seinem Ausstoß Mitte August 1944 aus der Wehrmacht unterstand er dem Volksgerichtshof. In der Gerichts-verhandlung am 29./30. August wurde er unter dem Vorsitz von Volksgerichtshofpräsidenten Roland Freisler zum Tode verurteilt. Nach dem Urteilsspruch war er in Berlin-Plötzensee inhaftiert. Wegen seiner Beteiligung am Widerstand gegen den Nationalsozialismus wurde Günther Smend dort am 8. September 1944 im Alter von 31 Jahren erhängt.7

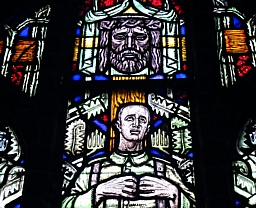

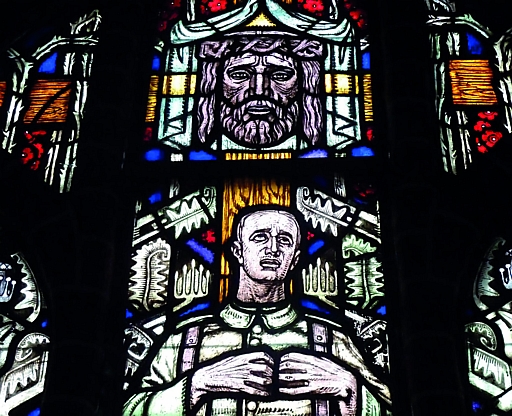

Seit 2007 gibt es einen so genannten „Stolperstein“ vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie in Mühlheim an der Ruhr und schon seit 1995 eine Gedenktafel in der St. Nicolaikirche in Lüneburg, die an Oberstleutnant Günther Smend erinnert.8

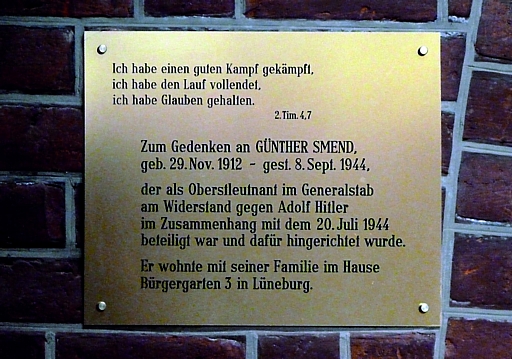

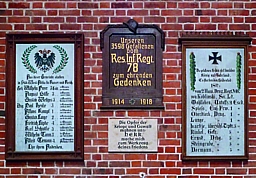

Gedenktafel in St. Nicolai

Am 9. April 1995, dem 50. Todestag Dietrich Bonhoeffers, wurde in St. Nicolai „Requiem für Bonhoeffer“ 9 aufgeführt. In diesem Zusammenhang hatte der damalige Pastor an St. Nicolai, Folker Thamm, die Idee, eine Gedenktafel für Günther Smend in St. Nicolai anzubringen, da dieser im Bereich der Nicolai-Gemeinde gelebt hatte. 10

Am 19. November 1995, am Volkstrauertag, wurde dieses Epitaph in einem feierlichen Gottesdienst im Beisein und unter Mitwirkung von Angehörigen Günther Smends enthüllt. 11 Es befindet sich im Nordschiff, nahe dem Eingangsbereich.

Die Messingtafel hat folgende Inschrift: 12

Zum Gedenken an GÜNTHER SMEND geb. 29. Nov. 1912 – gest. 08. Sept. 1944,

der als Oberstleutnant im Generalstab am Widerstand gegen Adolf Hitler im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 beteiligt war und dafür hingerichtet wurde.

Er wohnte mit seiner Familie im Hause Bürgergarten 3 in Lüneburg

Die Tafel ist somit Erinnerung an den militärischen Widerstand gegen Hitler und im Speziellen an Günter Smend, einen Widerständler aus der örtlichen direkten Umgebung, dem Einzugsbereich von St. Nicolai Lüneburg.

Über der erwähnten Tafelinschrift ist der Bibelvers 2. Timotheus 4,7 zitiert:

„Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben behalten.“

Diesen Vers wählte Günter Smends Witwe ganz bewusst aus. Er steht unter anderem in einem Buch namens „Gedanken sind Kräfte“, 13 in dem sich zu jedem Tag des Jahres Aussprüche und Bibelverse finden lassen. Dieses Buch hatte Günther Smend bei sich, als er im Zeitraum zwischen seiner Verhaftung und seiner Hinrichtung in Berlin-Plötzensee gefangen war. Beim Bucheintrag des 1. August handelt es sich um den Vers 2. Tim. 4,7. Smend hatte ihn markiert und mit dem Vermerk „An diesem Tage wurde ich verhaftet“ versehen.14

1 s. Foto 1 im Anhang

2 vgl. Roepstorff, Jens. „Oberstleutnant i. G. Günther Smend - ein Offizier aus Mülheim im Widerstand gegen Hitler.“ Mülheimer Jahrbuch 2005. S.213f.

3 existiert seit 1949, gegründet von Überlebenden und Hinterbliebenen des Widerstandes sowie dem damaligen Bundespräsidenten Heuß. Früherer Zweck: Unterstützung von Hinterbliebenen und Angehörigen der Toten des Widerstands; heutiger Zweck: Bewahrung der Erinnerung an den Widerstand

4 Dr. Axel Smend, Kuratoriumsvorsitzender „Stiftung 20. Juli.“ Berlin. E-Mailvekehr 7.-10.11.2012.

5 vgl. Ian Kershaw. DAS ENDE: Kampf bis in den Untergang, NS-Deutschland 1944/45. Aus dem Englischen übers. v. Klaus Binder, Bernd Leineweber, Martin Pfeiffer. München: Deutsche Verlags-Anstalt. 2011, S. 54 f.

6 Pastor i. R. Folker Thamm Hannover. Telefongespräch vom 7.11.2012.

7 Roepstorff, Jens. „Oberstleutnant i.G. Günther Smend – ein Offizier aus Mülheim im Widerstand gegen Hitler“ , a.a.O., S.2

8 Roepstorff, Jens. „Günther Smend (1912-1944).“ Stadt Mülheim an der Ruhr. 8.11.2012. http://www.muelheim-ruhr.de/cms/guenther_smend_-_ein_offizier_aus_muelheim_im_widerstand_gegen_hitler.html

9 Szenisches Oratorium nach dem Buch von W. Hollenweger „Requiem für Bonhoeffer“,

10 Dr. Axel Smend, E-Mailverkehr, a.a.O., S.3

11 Pastor i. R. Folker Thamm, Telefongespräch, a.a.O., S.2

12 s. Foto 2 im Anhang

13 „Gedanken sind Kräfte“. Maria March. Berlin, Martin Warneck Verlag. 1916.

14 Dr. Axel Smend, E-Mailverkehr, a.a.O., S.4

Quellenverzeichnis

Literatur:

Jens Roepstorff: „Oberstleutnant i.G. Günther Smend - ein Offizier aus Mülheim im Widerstand gegen Hitler“, Mülheimer Jahrbuch 2005

Ian Kershaw. DAS ENDE. Kampf bis in den Untergang, NS-Deutschland 1944/45. Aus dem Englischen übersetzt von Klaus Binder, Bernd Leineweber, Martin Pfeiffer. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2011

Quellen aus dem Internet:

Roepstorff, Jens. „Günther Smend (1912-1944).“ Stadt Mühlheim an der Ruhr. 8.11.2012. http://www.muelheim-ruhr.de/cms/guenther_smend_-_ein_offizier_aus_muelheim_im_widerstand_gegen_hitler.html

Mündliche Quellen:

Pastor i. R. Folker Thamm, Hannover, Telefongespräch vom 07.11.2012

Dr. Axel Smend, Kuratoriumsvorsitzender „Stiftung 20.Juli“, Berlin, E-Mailverkehr vom 07.- 10.11.2012

zurück